| �j�����̋Y�ꌾ |

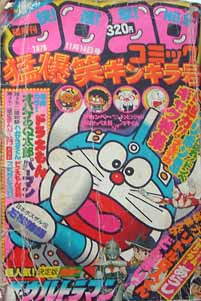

| ������Ƃ����H �u�����R���R���R�~�b�N�m�n�D�X�i�P�X�V�W�N�P�P���P�S�����j�艿�R�Q�O�~ �@���̉�������D���ɂȂ������[�����̂P���̖���G�����B���w�Z��w�N�̍��A���鎞�ˑR�e���������Ă����̂����ꂾ�����B�܂Ƃ��Ȗ���G������ɂ����͎̂n�߂Ă������̂ŁA�Ђ�����ǂݒ^���Ă����B �@�ȍ~�A�R���R���R�~�b�N�͂����Ɖ��̈��Ǐ��ŁA���w���N�����悭�������Ă������A�R���R���͏��w�Z�𑲋Ƃ���܂Ŗ��������Ă����Ǝv���B���w�Z���w�N�ɂȂ�ƁA�{�i�I�Ƀv���������n�߂����߁i�K���v���̂��ƁB����ȑO�ɂ̓��}�g�̃v�������Ă悭����Ă����B�����A�w�{�i�I�x���ǂ̎�������悭����Ȃ��j�A����������w�R�~�b�N�{���{���x�Ɉڍs���鎖�ɂȂ�B�R�~�b�N�{���{���͌�ǂ��G���̂悤�Ȋ��������āA�ꑫ������ő��Ɠ������t�@�~�R���G���̂悤�ɂȂ��Ă��܂������i�����t�@�~�R������l�C�ƂȂ�A�ǂ̎G�������W�͋������C���̂ЂƂƂȂ��Ă����j�A���̓_�ł̓R���R���R�~�b�N�͏�ɐ��҂̈�ۂ��������B �@�u�����Ƃ����̂������B���̍��̃R���R���͓��q�s��Y�ׂ̈̎G���ŁA�����J���[�Ńh�������������P�O�Q�ŁA����ɃI�o�p�A�p�[�}���A���q�s��Y�W�̘b���S�{�Ƃ�肽�����肾�B�E���g���}���̖�������邵�A��������̐l�C���c�ǔ����l���ނɂ����싅���������B�Ȃ�ƃQ�[���Z���^�[���炵�̒P�s�{�Ɏ��^����Ȃ��������̑�P�b�����̍��Ɍf�ڂ���Ă���i���m�ɂ͓ǂݐ�j�B�ȉ��A���C���i�b�v�B �@�h�������P�O�b�A�ʍ�Ƃɂ��h��������S�ȁA�p�[�}�����Q�b�A�I�o�p���Q�b�B����ɕʍ�Ƃɂ��t�W�R�t�W�I���L�i�V�A�ځj�ɓ��q�s��Y�����f���ɂ����n���T���_����i����������͎�ˎ����̃A�V�X�^���g������b�I�j�A����ɕʍ�Ƃ������q�s��Y�̂܂���B���ꂾ���őS�T�Q�W�y�[�W�̔����߂����߂�B �@�L�h�E�^���c�́w�S���|���N�x�B�ɉ��o�C�I�����X�M���O�I�I�Ƃ������Ă邯�ǁA�܂��h�^�o�^�i���Z���X�M���O���B��l���̕������p�����������Ă��肷��̂�����ƁA���ɉ��������B �@���q�@�z��́w�A�J���x�[�x�B��z�V�O���ׂ��׃M���O�A�����āB���̍�Ƃ͑��Ƀh��������S�ȂƂ܂���������Ă���B�u�����Ƃ͂����A�͋Z�̑��Y�����B �@�W���[�W�H�R�́w�ق�ӂ��h���r���W�����x�B���l�̎q������l���H�@�������ɕ\�ɏo���Ȃ���ȁB �@�Ă�Ƃ����R�~�b�N�X�̏Љ����̂ł��łɁB���g�����l����A�U�E�E���g���}���i���ɓ��R�܂���j�A�o�P������i���q�s��Y�j�A��������P�P�O�ԁi�R�c�H�q�j�A������Ă��J�Q�}���i�R���������Ɂj�A���킳�̕P�q�i�����h�q�j�B �@������݂�w�Q�[���Z���^�[���炵�x�B�t�B�[�o�[�܂I�I�E�E�E���ɃR�s�[���������̂��H�@���Ȃ݂ɂ��̎��̂��炵�̏o�����͐�[�͓�ɕʂ�Ă��Ȃ��i���͓����Ă���j�B���e�̓u���b�N�������i�������Z���t�@���̓z���j�A�ȍ~�̉��ł��L��n�`�����`���v���C�ł͂Ȃ��A�ׂ����Q�[�����e���Љ�A�U���I�v�f�������B �@���R�܂���w�U�E�E���g���}���x�B�J���[�y�[�W�L��B�`���̓����ɃX�^�[�E�H�[�Y���ӎ����Ă���B�~�ՂƂ������Ȃ��狅�̂Ȃ̂͂ǂ����ƁE�E�E�B �@�͂����Ƃ݂��w�����I�h���x�x�B��������ł͐�ɏo���Ȃ���i�B����͓̂��ɂ������B��l���B�Ɠ]�Z���Ƃ̗F��̘b�E�E�E�ł��A���̓]�Z�����������𒅂āi���炩�ɕn�R�ł��邱�Ƃ�\�����Ă���j�A�����@�𐂂炵�ăw���w�����Ă���A���m�I��Q�̂���i���肻���ȁj�q���B���X�g�t�߂̃R�}�ŕ��e���y�؊W�]���҂Ɣ���B�����፷�ʓI�\���ƒ@����邱�Ɛ����������B�ł��A�̂͌��\������ȁA���������q���Đg�߂ɁB���̗l�Ȋ��S�u���̐��̒�����Ȃ���������B �@�{�̂ԂȂ��w�W���[�}�l����x�B�X�^�^���M���O���Ă悤����ɃX�^�[�a�����p���f�B�ɂ��悤���Ă�H�@�܂��A�^�����g�O���[�v�w�g���C�A���O���x�Ƃ����o�����Ƃ���}�l�[�W���[�̃i���Z���X�E�M���O���́A�ƌ��������̂��B�L�����f�B�[�Y��s���N���f�B�[���o�Ă��邠����Ń^�[�Q�b�g������B �@�͂܂��悵�݂́w�u���f�J�x�B�x�@����ڎw���u���h�b�O�̃u���f�J�������N�����h�^�o�^�M���O���Č��������̂��H �@�Z�c�o�w�ǂ�܂��x�B�싅�܂B��Ɂw�_�b�V�������x�w�e�x�ŗL���ɂȂ�Z�c�o�����A���炭�f�r���[�Ԃ��Ȃ����̍�i���Ǝv����B����o���g�����ӂȎ�l���g���g�̕���B��e���Əo������A�D�ӂ��鏗�̎q�ƔԒ��i�̓������̊Ԃ̋��n����������ꂽ��ƁA���ɐ��X�������A���e�B�̂����i�B�Z�c�o�͍ŋ߂ł̓v���W�F�N�g�w�̂܂������Ă������A����ȃX�g�[���[�����ǂ݂������̂��B �@�Ăѓ��R�܂���́w���g�����l����x�B�W���C�A���c�̂��т��q�G�[�X�A���l����̔M���싅�܂A�Ȃ́H�@���A�ēc�A�y��A�R�q�ߎ�A�V�Y�A�����R�[�`�A�Ƌ��l���̓o��l���̖��O�������Ă����Ă��v���싅�D���Ȃ���������̂ł́H�@�ē͂�������ΗY�B���`���N�`���J�b�R�ǂ��`����Ă���B �@�ѐX�L��w���{�{�X�U���`�@�Ώ�����x���܂�f�t�H��������Ă��Ȃ��A�{�i�I�ȓ������́B�����������͐l�Ԃ��B �@�Ō�͐��̂ڂ�́w���Ȃ����ؑ叫�x�B�����������ƂȂ��B �@�w�}���K����x�̍L���������Ă������A�P�W�O�~�H�@���̓����̎G���͒l�i�������B �@�������Čf�ڍ�i����Ă݂Ă��������Â���i����B�R���R���͑��ɑ�D���ȁw�����_�������i�P�s�{�ł͋����_���}���œ���j�x����悩�瓂�˂Ƀ{�N�V���O����Ɂg�]���h�����w�����I��ԁx�����������B �@����Ȃ��̂ł��㐶�厖�Ɏ����Ă���ƁA���X���������ɐZ��Ċ������B�����Ƒ�ɂ��������̂��B  �@�@ �@�@ �����̑���Ȃ��w���l�f���T���@�C�u�x �@�m�g�j����e���r�̃A�j���헪�̖ڋʂ̂ЂƂB�L�����N�^�[���Ăɍ]�����j���}���A���D���_�����̂��ǂ�������Ȃ��A�����ɃA�C�h���ɂ���Ԃɕ��������Ă��Ȃ��z���ł���B �@���e�͌���łP�T���N�Y���L���H�@�w�������E�x�̃}�b�h�E�n�E�X�炵���A���W���G�ŁA���e�̏_�炩���Ƃ悭�����Ă���B �@���A�ǂ���������Ȃ��B����ς�A�ݒ�ɔ�ׂāA�L�����B�����܂�Y�܂Ȃ��Ƃ��낪��������������̂��낤���B �@�����W�J���ȒP���B��Ŗ��C���ĉȂ�Ă���Ȃɒ����ɂ��킯�Ȃ����낤�ɁB�����Ƃ����T�o�C�o���E�L�b�g�̈���ς�ł��Ȃ̂��H�@���C�w���s�̒��w�����悹�Ă����āA���C�^�[���炢�͂��邾�낤�ɁB���[�U�[�e������̂Ȃ�A�G�l���M�[�E�p�b�N�̊����͂Ȃ��̂��H �@�܂��A����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������B���Ắw�t���[�l�x�ƌ���I�ɈႤ�A���㕗�̂���y�ȓ��e�ɂ́A����قǑ����͌����܂��B��������̊��o�Ő��������ŏ�������A��Ɏq�������ɂ͂Ȃ�Ȃ����낤����ȁB �@���w�����炢�̔N��Ȃ�A���̔N��炵�����̖�肪����͂����B�����ł������Ƃ����̂́A���������ʂ��܂߂Ăł��邪�A�����܂Œj���̐����̈Ⴂ�̂��Ƃł���B�܂����o�̈Ⴂ�ɂ������������邾�낤�B�~�}�������́w�Y�������i�f��Łj�x�ł́i����͊m���U�N�����炢�̏��w������l�����������j�A���̎q�����ꂽ������V�[���Ƃ�������i���܂����A����𗚂��J�b�g���j�B�G���A�j���ȊO�Ő������`���ꂽ���Ƃ��������͂Ȃ����i���݂ɃA�j���ōŏ��Ƀx�b�h�E�V�[�����`���ꂽ�̂́A�w��͎����u���C�K�[�x�ł���B�܂��T�����C�Y�́w�@�b��L�h���O�i�[�x�ł͐����p�̃q���C�������āg�u�N����h��l����`���Ă���j�A�������������L�̔N��̐����ۂ����`����Ă��Ȃ��ƁA���Ɍy����������̂́A���̊����̖�肾�낤���B �@�m�g�j�A�j���̓����Ƃ��āA�ǂ�Ȃɕs���R�ł��w�p���`������`����Ȃ��x�Ƃ������̂�����B��قǎ��僌�[�e�B���O���������̂��A���̃A���O������A�ی������낤�ɁA�Ƃ����J�b�g�ł���A�J�����̃A���O�����ŏ�肭�떂�����Ă���i���̃V�[���̖ϑz��c��܂���A���\�y���������m��Ȃ��j�B �@����Ƃ͎v���Ȃ����A�Ⴆ�Ώ��̎q�̗���`������悤�ȃV�[���������āA���̎��̒j�̎q�̔������w�h�L�h�L�����x�����Ȃ�i�����炭���̉�̘b�͂��ꂪ���C���ƂȂ�ł��낤���j�A��͂���������m�g�j�ɂ͍l���Ă��炢�����Ǝv���Ƃ���B �@���B�̓A�j���œ���ꂽ���͐������B���̖��ɂ��Ă��A�B�������B���Ă����āA�N�����������Ȃ��Ȃ�A���̏�͂�苻���{�ʂ��������̂悤�Ȕ}�̂���z������ق��ɂ͂Ȃ��B �@�[�邾������āg�_�[�}���O���b�O�h�Ȃ�ĕ��f���Ă���ꍇ����Ȃ��Ǝv�����ǁB �Â������̃A�j���A�J���S���� �@�w���ɉĕF�@�J���S����x�A�Ȃ�Ă��̂����f����邱�Ǝ��́A�������ςȊ����������B�G�߂͊O���Ă邵�B���s���Ă���̂��낤���H�@���ɉĕF�͉��k���̍�Ƃ��炢�̈�ۂ����Ȃ��B���̓Ǐ��X���͑������Ă��邪�A���ɖM�l��ƂɊւ��ẮA�]���b��ɂȂ邩�A�����̓N���V�b�N�i�R�{���ܘY�A���Ɏ��A��[�N���A�{���A�Ėڟ��Γ��j�ȊO�͖w�Ǔǂ܂Ȃ��B�W���j�A�����͌����ɋy���A���O�⏑���Ă���W�������͒m���Ă��邪�A���g�͑S�R�A�Ƃ������̂��������B �@����̓A�j�������A�ʂɌ���ǂދC���Ȃ����A�Ђ���Ƃ���Ɖ��̒m��Ȃ��Ƃ���Ńu�[�������m��Ȃ��ƁA���n�߂��B �@�ƁA�����Ă��A�킴�킴�`�����l�������킹���킯�ł͂Ȃ��A�A�j���V�����[�Ƃ����y�j�̐[��ɐ��{�̃A�j������f���Ă��鎞�Ԙg�ɐV��Ƃ��Ă��ꂪ���f����n�߂��̂ł���B �@���e�͂P�b�����Ȃ̂͑z���ʂ�ł��邪�A���ċ������̂́A�P���ȂP�b�����ł͂Ȃ��A��l���B������ɑ傫���ւ��Ȃ��A��������Ƃ��đ��݂��Ă���Ƃ������Ƃ��B�������������́A���a�S�U�N�P���R��������f���ꂽ�w�A���f���Z������x���ŏ����낤�Ǝv���邪�A�Ȃ��Ȃ��v�������\���ł���B �@�f�����Â��Ă���B��q�A���A�����A���{�Ɖ����L�̒����I�ȍ����킴�Ƃ��тɘc�܂��A�g�[���𗎂Ƃ����ŁA���ǂ남�ǂ낵�������o���Ă���B����͂��Ȃ萬�����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�[��g���������āA���`�ʂ�a��Ȃǂ̕`�ʂ����Ȃ肫��ǂ��B�^�C�g�����S����̊���ɂ́A��ʒ��ɂ͗d���̂悤�Ȑl����������O�̂悤�ɓo�ꂷ��B���̍�i�̃e�[�}�͗d���ω��̗ނ�`�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���A�l�Ԃ̏X���A��܂�����`�����Ƃ̂悤���B �@������Ԋ��S�����̂͐��D�w���B���Ȑ��D�w�����C���A�T�u�Ƃ��ɑ����Ă���B��l���̕S��i�N���W�b�g�ł͎�l������Ȃ����j�Ɋ֏r�F�A���s�ɒ��������A�����Ɏ�{�K�v�A���ɖ���q�A��|�G�����M�����[�Ƃ��ďo���A���ɒ��ɂ͋��ɉĕF�{�l�����ĂĂ���B��������̏��э��c�͍ŋߓ��ɖ��O���o�n�߂����D���B�������ʂ̏��̎q�̐�����A�w���~�ƖX�q�Ɩ{�̗��l�x�̃L���s�n�����A�����č���͉����ۂ���l�̏������Ȃ��Ă���B�w���~�ƖX�q�`�x�ł̓G���f�B���O���̂��Ă���A�܂��Ƀu���C�N���O�̐��D�ł���B �@�Q�X�g�̐��D�������B���ł͂قƂ�ǐ����Ȃ������`�l���n�߁A�ÒJ�O�A���{�{�������o�����Ă���B���e�����e�����ɁA�x�e�����̉��Z�͂܂��Ƀn�}�����m���B���ɓ��{�{���̐F���ۂ��g�b�����h���������ł��A���Ƃ��Ă͂n�j�Ȃ̂ł���B ���̂��͂܂��Ă��܂����\�L�����E�E�E�B �@���̏t����m�g�j����s�u�̂V���`�W���ɃA�j���ԑg����f����悤�ɂȂ�A���̓��̂P�{���\�L���B���̃A�j���헪�͐V��͏��Ȃ��A�����^�i�͈ȑO�A�m�g�j�ł���Ă��������^�i�E�W���[���Y�̃^�C�g���ς������������A�J�X�~���͐V���R�������A���ҕ��ň��肵�����������������A�����I�����čĕ����ɓ����Ă���B�w����L�������E�͏\�L�Ɠ������a�r�ł���Ă������̂����f����Ă��邾�����B�������E�̌�Ɏn�܂������l�f���T���@�C�u�͐V��炵�����A�A�j���헪�̑O��ɂ���C�O�h���}�i�����O�X�[�p�[�}���͂P�{��O��҂ɕ����ĕ��f���Ă���j���܂߂āA���₩�Ȃ��̎��ԑт͎��͂m�g�j�ɂƂ��Ď�������R�X�g�I�ɂ��Ƒ����������������郉�C���i�b�v�ƂȂ��Ă���B �@���ߏ\�L�ɒm�����������Ȃ��A�W���j�A��������̃A�j�������炢�̔F���ł����B������A�s�u�Ō��n�߂������A����Ԃ�x��Ă��炾�B����ɂ��s�u�łɂ��t�@���͑������Ƃ��낤�B���W�҂���������Ă���̂��A������ƈ�ۓI�������B �@�ŁA���z�͂Ƃ����ƁA�܂��A�ʔ����Ǝv�����A�ꕔ�ŃO���e�X�N�ȕ\�����������A���Ɋ����I�ł������肵�āA�������̗p���v�z���Ȗ��Ȋ���ɂ́A�ǂ����d�����������Ȃ��B �@���삪�W���j�A����������A����Ӗ��d�����Ȃ����Ƃ�����̂��낤�B�ŁA���͌����ǂ�ł݂悤�ƈꉞ�P�����ēǂ݁A�����Ă��̂̌����ɂ͂܂��đ��U�őS�������ĂP�O�������炸�ɑS�ēǂ�ł��܂����B �@�����Ƃ��ʔ������H�ƕ������A�����͎���X���Ă��܂��B�������ʔ����̂��낤���E�E�E�B�P�����Q�`�R���Ԓ��x�œǂ߂Ă��܂����Ղ��́A���炩�ɃW���j�A���������i���݂ɉ����������͍̂u�k�Е��ɔłŁA�����͕��ʂ̏����Ɠ����A�C���X�g������Ȃ��j�A���ɐݒ�͔��ɍׂ₩���B�Ɠ��̊������̂Ɨp�ꂾ�炯�̕��́A�D���Ȑl�ԂɂƂ��Ă͏[���ȕ��͋C�������Ă���B������_�������āA�Ⴆ�Ε\�����@�����Ƀ����p�^�[���ł�������A�b������Ӗ����z�I�ɐi�݉߂���悤�Ȋ�������B���ɁA���ʂ̐l�Ԋ����˂��������悤�ȕ\�����g���Ă���i����͒��҂̎v�z�����m��Ȃ����A���炩�ɂ킴�Ƃ���Ă���͔̂���B����I�ɂȂ�Ȃ��悤�A����ɏ[���Ȑ������s���Ă���Ƃ��낪�A���̍�ҁi����s�R���j�̘r�ł���j�A����ł��Ċ����I�A�Ƃ����h���C���ƃE�F�b�g�����ςȃo�����X�ō��݂��Ă��邪�A�����_���Ă���Ă���̂��Ƃ�����債�����̂��Ǝv���B �@�����Ƃs�u�̈Ⴂ�͊�����邪�A�s�u�ł͏o�ł���Ă��鏬���i�O�`�́g�����̎q�h���܂߂āj�����܂��č\�z����Ă���B�b�̍\���̏��͊������Ƃ͈Ⴄ���A���ꂪ���Ɏ��s���Ă���l�q�͌����Ȃ��B���삪�������Ă��Ȃ��̂ŁA�s�u���r���ŏI�����邪�A�͂��Ƃɕʂ�Ă���̂ŁA����͑S�����͂Ȃ��B �@�����A�ʔ������ǂ����ɂ��Ă͂�͂�A�����ɂ���A�s�u�ɂ���A�����������ĂƂ����킯�ɂ͂����Ȃ��B���̒��r���[���́A���̊����̈Ⴂ�Ȃ̂��낤���H ������Ă��������s�[�X �@�������������悪���݂��Ă����̂͒m���Ă������A�A�j�����ɓ������đS�����������������B���ہA���f�̎��ԑт̖��������āA�S�����邱�Ƃ͖��������B�ŏ��ɊG�������͉̂f��̃|�X�^�[�������������Ǝv���B�����Ƌɒ[�ȊG���Ǝv�����B���Ƀ��t�B�A�i�~�̊�́A���ɋ��������̋L���Ƃ��Ă̕\��ŁA�g������A��������ȕ\��Ă���̂��H�h���Ǝv�������̂��B �@���f���Ԃ̕ύX�œ��j���̃S�[���f���^�C���ւƂ���ė��������s�[�X�́A���R�A����Ȃ�ɖʔ����̂��낤�Ǝv���A���n�߂��B���x�A�O�����h���C���҂ɓ��钼�O���������H �@��͂�ŏ��́A�Z���X��f�b�T���̂ւ���������Ȃ��L�����i�����͂߂�قǂ��т�Ă�����Ƃ��j�␢�E�ݒ肪�@���ɂ����q���܌����ȋC�������B �@�������A���b������Ƃ�����ƈႤ���ƂɋC�t�����B���Ƀ`���b�p�[���o�ꂷ�邠���肩��́A�X�g�[���[�^�т��▭�ŁA������Ȃ��V�т͑������̂́A���Ɍ������̂���A�j���ł��邱�Ƃ��������B �@�������ɂ����v�킹�Ă���̂��낤�A�ƍl���ċC���������Ƃ�����B����͍�i�i�����炭����ҁj���犴���鍂���C���e���W�F���X�ƉB�ꂽ�Z���X�̗ǂ����B�悭����Ƃ����������ɁA�p���f�B�ł͂Ȃ��A�����܂ō�҂̑n�앨�Ƃ��ẴZ���X�Ɠ��̗ǂ��������B�ꂵ�A����𗝉����n�߂�Ɖ�R�ʔ����Ȃ��Ă���B�����I�Ȗ{�i�V�i���I�j���Ƃ����܂��āA�܂�Ɍ��錆��ł��邱�Ƃ��������B�����ĊG�̃Z���X�̈����́A�Ђ���Ƃ���Ɣ����Ă��Ċ����Ă���Ă���i�����܂ō�҂̃C���e���W�F���X�������ƁA�t�ɔn���ɂȂ肫��̂͑����E�C������A����j�̂ł͂Ǝv���悤�ɂȂ����B���ɂ������Ă���Ă���A�Ǝv�킹��Ƃ���͑�R����B �@���̎�̍�i�͎��s����Ɩڂ����Ă��Ȃ����̂ɂȂ�\�������邾���ɁA������������Ҏ��g���g��i�S�̂��悭�c�����ċ��X�܂ŗ������A�]�T�������đn�삵�Ă���h����������̂͋H�ŁA���ꂪ���̂܂܂��̃����s�[�X�̖ʔ����ɂȂ��Ă���Ǝv���B �@�ŋ߂ɂȂ��Ă�����A�R�~�b�N�{���{���A�ڂ́g�R���b�P�I�h��������������i�ł��邱�Ƃ��������B�i�[�W���̂Ƃ���ł����������A������������i�����݂��邱�Ǝ��̂��A���敶���̉��[���Ƃ��낾�B �ŋ߂̂��C�ɓ���̓i�[�W�� �@�}�}���[�h�E�{�[�C�A�Ԃ��j�q�̏��������A�j������A���̃N�����������ŃL�b�Y�A�j���ɓ]�����Ĉȗ��A���f�̂��̎��ԑт͂����ᖂ���h���~�E�V���[�Y�Œ��_�������B �@���̃h���~�̌���Ďn�܂����g�����̃i�[�W���h�͂���܂ł̂ǂ̍�i�Ƃ��e�C�X�g���Ⴄ�B �@�N�����������œ������ꂽ�R���s���[�^�����͊��Ɉ��肵�Ă��邵�A�ݒ��l���������肵�Ă���B�Ƃ���ǂ��댩����h���~�e�C�X�g�ƁA�i�[�W�����ӂœW�J�������ɃV���A�X�ȃX�g�[���[�́A�L�b�Y�A�j���ƈ�ʌ����Ƃ̒��x���E���ŁA�����̏����ɂ͑ł��ĕt���̂悤�Ɏv����B���̉������������������̂̂̂ق����A���{���A�j���̃��x���̍����������o����B �@�h���~�͌����ɂ��ď����̓��ʂ���������Ɖ����Ȃ���A���̔N�オ������Y�݂����A���ɕ`���A�������������̂́i�����ᖂ���B����������Ƃ��Ă��j�������g�ł���Ƃ������Ƃ������Ă���B�M���O��o���N�ɂ��ϐg�V�[�����A�K�v�Ȃ��̂͂����Ɠ����Ă��邵�A�i�[�W���ɂ��Ă����������A�́A�x�������A���̃A�j�����y���Ɏ�Ԃ�������B�������肵���\���͂Ɗ��i�K����̖Ȗ��ȑł����킹���Ȃ�������܂łɂ͂Ȃ�Ȃ����낤�B �@�ĕ����̃h���~�����߂ĉ��b�����āA���̓��e�ɏՌ��������́A�x����Ȃ���A���b�ڂ��炩����悤�₭�i�[�W�������n�߂��B�������犴����̂̓h���~���炳��ɗւ��������X�^�b�t�B�̏�M���B�m���ȗ͗ʂ��������X�^�b�t�B�����肵���������x���̎d�������Ă���̂����肠��Ɣ���B��ׂ�̂��������A�ŋ߂̃K���_���r�d�d�c�i�C���N�푈�Ƃ��̉e���Ŏd���Ȃ��Ƃ͂����j�̋�U����Ղ�Ƃ͑S���̕ʎ����ɂ���B �@�L�b�Y�A�j���̂悤�Ɍ����Ȃ���A���ʃh���}�������ɂ��y�Ȃ���l�ȃX�g�[���[�B�i�[�W���Ƃ�����i���炻���͂��ƂȂ��Y�����L���A����͏����Ə����̌��̓������܂A���Ƀ��A���ȏL�C���B���͂���ʃh���}�̓A�j���ɏ����Ƃ͏o���Ȃ��̂��A�Ǝv���Ă��܂��̂́A�P�Ƀi�[�W�����X�o�����Ă��邾���Ȃ̂��A�����������ʃh���}���X�J���肾�����̂��B �@�g���J�͂������Ɏ�͏o�Ȃ����̂́A�c�u�c���o���甃�������A�ƍl���Ă���B �}�g���b�N�X�E�����[�f�b�h�A���J�I �@�Q�O�O�R�N�U���V���A�}�g���b�N�X�̑��ҁA�}�g���b�N�X�E�����[�f�b�h�����J���ꂽ�B�O��}�g���b�N�X�����o�I�ɔ��Ɏa�V�ȕ��@�������Ă��ꂽ�̂ŁA�ۂ����ɂ����҂����܂�B�����_�ł͂܂����������A�b�l���������ł͑O��̉f���\��������ɃX�P�[���A�b�v�����Ƃ����������B���Ƃ͂ǂꂾ���V���ȉf���荞��ł��邩�����҂������B�ꐢ���r�����}�V���K���B�e���A����b�l�ł�������O�Ɏg���Ă���B�f���̌��_�͂��������{�̃A�j���ɂ��邪�A��������ʂł��ꂾ�������Ă��ꂽ�}�g���b�N�X������A���������Ă���邾�낤�Ǝv���Ă���B �@����̃X�g�[���[�͓���炵�����A�O��Ɋւ��Č����A�����Ē��������̂ł͂Ȃ������B���z�����A�����̏Z�ސ��E���ʂ����Č������H�@�Ƃ����l�^�͂r�e�̐��E�ł͐̂��瑽������Ă���B�A�j���ł��������B�����^����Ɏv���o�����̂̓��K�]�[���Q�R�B�P�X�W�O�N�㔼���Ǝv���Ă������E���A���̓o�n���[�g�Ƃ����R���s���[�^������ȉF���D�̒��ɍ��o�����U���̐��E�������B���ۂ͂��ꂩ��T�O�O�N�͌o�߂��Ă���A�ʂ̓G����F���D���ߕt������A�Ƃ����ݒ�ŁA��l���̐N�����ɂ����i�����j�̐t���m�̒��ɂ����������r�e�K�W�F�b�g���l�ߍ��܂ꂽ�A�����Q�O�N���O�̂n�u�`�t�����̑匆�삾�B �@���K�]�[���Q�R�́i���Ƀp�[�g�U�́j�C�O�ł������]������Ă���̂ŁA�E�H�V���E�X�L�[�Z�킪�����S���m��Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ����낤�B �@���Ɍ����Ƌ��\�̋�ʂ��t���Ȃ��Ȃ�A�Ƃ����̂́A�Â��͑����̒����w���q�x�̒��́g�����͒��̖������Ă����̂��A����Ƃ������������̖������Ă���̂��h�Ƃ���������A����r�e�ł���������Ƃ����킵�Ă���̂��A�t�B���b�v�E�j�E�f�B�b�N���B�w�A���h���C�h�͓d�C�r�̖������邩�H�i�f��w�u���[�h�����i�[�x����j�x��A�w�����킪�܁A�ƌx���͌������x�A�w������̒j�x�A�Z�҂́w�L������܂��I�i�f��w�g�[�^�����R�[���x����j�x���A���̎v�z���p�������삪�������B���������A�����ɓ]���銴�o�́w�f�B�b�N���o�x�ƌĂ�Ă���B�}�g���b�N�X���������Ƃ͌���Ȃ����A���킪�����ւƃV�t�g���銴�o�͂r�e�̑�햡���B �@�P�P���ɂ͊����҂ł��郌�{�����[�V�������T���Ă���}�g���b�N�X�B���������ǂ�Ȑ����f���������Ă���邩�A���̃X�g�[���[�Ƌ��ɉ������Ȃ���҂��Ă���B ������悵�Ƃ��ŐV���A�邭�邭 �@���߂ĉF���Ƒ��J�[���r���\���ɏo������͍̂��Z���̂��낾�����B�A�j���[�W���R�~�b�N�X�X�y�V�����́g���c�h�͍��ł���Ɏ����Ă���B���A�ł͖������A������Ə���M���O�ʼn��̂��C�ɓ��肾�����B �@�����Ƃ�������悵�Ƃ��Ƃ�����Ƃ́A�����ƃq�l���ł̂���l�^�ӂƂ��Ă���B���N�L���v�e���ŃJ�[���r���\���ł́A�Q�[���l�^�Ƃ��ăt�@���R����G�j�b�N�X�̃Q�[�������ʂɂ����Ă���B���Z�����ɂ͌Í������̓��{�̉f��W�ҁi�ēj�̖��O���^�����Ă��邵�A�W�����E�J�[�y���^�[�A�W�����E�����f�B�X�����̂܂܂��B�p���f�B���������ł��b�S�̂��f��̃p���f�B�ƂȂ��Ă��鈫���A�S�b�h�˂������u�r�f�X�g���C���[�A�W��������̃G�X�P�[�v�E�t�����c�A�͂��ׂČ��삾�B �@���N�L���v�e���̋x���ŁA�A�t�^�k�[���ɏ���ڂ����J�[���r���\�������A��P�������ő����͂ǂ��Ȃ����̂��낤�B �@����ȃA�t�^�k�[���ŘA�ڂ���Ă���ŐV�삪�邭�邭���B���e�Ɠ�l��炵�̗�ؘZ���̌��ɁA�n�����痈���P�A�ڋ�H�Ƃ��̂���������ꏏ�ɕ�炵�n�߂�Ƃ������e�B�ǂ��炩�ƌ������肪���ȍ����i�D������������蕿�̗D�_�s�f�Ȏ�l���̌��ɔނ�炤�����B���W���A���̃I�^�N�������ȁj�̐ݒ肾�B �@���ꂪ������悵�Ƃ��̎�ɂ�����ƑS�R�Ⴄ�B���ɕn�R�L���ݒ�̐��X�A���Ƃ��ăO�����A�ŁX���������X�g�[���[�B��ɑ��ɂ͂Ȃ�Ȃ����A���Ɉ�ې[���B�������q�l�����M���O�����݂ŁA��Q���́g��͂������܁h�͂��̊��ō��̌����ʂ��B �@�f�U�C�i�[�Ƃ��ăG���@�̎g�k���f�U�C�����Ă��邪�A�}���K�̂ق��͂ǂ��炩�Ƃ����ƕ`�����݂����j���A���X�Ō�����ق��������B���ɉȊw�A�V�O�N��ɑ��^���[���A������ʎ͖������낤�A�Ƃ������炢�O�ꂵ�Ă���B �@�����A�����̋Z�p�͋ɂ߂č������A�����Ƒ傫�ȂƂ���ŐF�X�ƁH�ȂƂ���͂���B���Ƃ��ĉ��o����������������A�`�������蔲���Ɍ�����i���邢�͕`���Ȃ���Ȃ����Ǝv�킹��j�R�}����������A���e���O��ŐH������Ă�����c�B �@�����Ƃ��A����Ȃ��Ɩw�NjC�ɂ��Ȃ�Ȃ��قǁA������悵�Ƃ��̏����}���K�͂͂܂�ō��ɖʔ����Ȃ�B�����ă��W���[�ɂȂ�Ȃ��i�Ȃ�Ȃ��j���A���̂悤�ȃt�@���ɂƂ��ẮA������������i�����݂��邱�Ǝ��̂��������̂��B ���X�Ȃ���A�H�� �@���͊�{�I�ɁA�茳�ɉ����c��Ȃ����Ƃɋ��͎g�������Ȃ��B������^�o�R�A�̚n�D�i�͂��Ȃ����A���n�̂悤�ȃM�����u�������Ȃ��B�����ꓙ�܋����ꉭ����悤�ɂȂ��Ă���A���I�m�������������ɂȂ�A�����ς�Ǝ~�߂Ă��܂����i����܂ł͌��\�g���g���œ������Ă����j�B �@���w�Z�̍��̓r�b�O�����E�K�����D�����������H�߂͂���ȗ��B���N���O�́A�`���R�G�b�O�Ɏn�܂�H�߃u�[�������ɂ͂��܂苻���̂Ȃ����̂������B�m���ɏo���̗ǂ��͕̂������Ă������A���ړ��Ă̕����������Ă�܂Ŕ���������̂����ɖ��ʂɎv�������炾�B����ȋ��������������i���͈ꎞ���A�g���J�i�g���[�f�B���O�J�[�h�j�ɂ͂܂������Ƃ�����B�������Ɏn�܂�A�G���@�A�e�e�Z�A�Z���`�����^���E�O���t�B�e�B���B���C�Ő����Ƃ������𒍂������A���������ǂ����Ă��R���v���[�g�����Ɏ~�߂Ă��܂����B���v���A�w�^�ɃR���v���[�g���Ă��܂��Ƃ����Ƃ̂߂荞��ł������낤�B���ʓI�ɂ͂���ŗǂ������Ǝv���j�B �@�t�@�C�i���t�@���^�W�[�̃t�B�M���A���o��Ƃ����̂ŁA�悤�₭���������グ�邱�Ƃɂ����B���̑O�����Ƃ��āA���A�X�[�p�[��R���r�j�ɉ������邩�m�F���ɍs���A��芸�����ڂɂ��������~���E�~���E�ƃZ�[���[���[���̃t�B�M���A�����B���R�͊ȒP�A���ɉ��������Ă��邩����悤�ɂȂ��Ă������炾�B�������R���v���[�g�͒����B �@�������čŋ߂̑��^�͂̐��������߂Ďv���m�����B�Q�O�O�~�Ƃ��R�O�O�~�Ƃ��Ŕ�����ɂ��ẮA���̂P�O�{�Q�O�{�ȏ�̉��l������B�̂̃K���L�i�K���[�W�L�b�g�j��m��Ȃ��Ⴂ�z��ɂ́A���ꂪ������O�Ȃ낤�ȁB �@�e�e�q���C���Y�������āA�ŋߏo���G�t�G�t�X�C���O�����܂�_�u�炸�ɃR���v���[�g�B�o���_�C�����̂��̂́A�X���ɕ�����i���邢�̓J�[�g�����J��������j�̎��ɁA�c�����_�u��͏��Ȃ��悤���B �@�i�[�W���h�[���R���N�V�������o�����ǂ������B�������X�̖�������̂��낤���A�`���`���h���X�͂Ƃ������A�`���̃h���X��G�v�����h���X�̉����A���r�ɍ��̂ς�Ƃ����͎̂���ݒ�I�ɂǂ��Ȃ낤���B�Z�[���[���[���ł��ς���������������̂ŁA�t�@���ɂ͂���łn�j���Ă��Ƃ��H�@�����ƁA���̃h�[�����đΏ۔N��R�ˈȏゾ�������B �@�T�N�����͂R�T�O�~�Ƃ�����ƍ������A�_�u��ƌ��Ȃ̂Ńp�X�B���܂�v��������������B��������U�����{���甭���\��̃X�^�[�g���b�N�����̖ڕW���ȁB �������H�@�Z�k���Ă䂭�b�� �@�����炾�낤���A�s�u�A�j���̘b�����ǂ�ǂȂ��Ȃ��Ă���B�̂͂P�N�ƌ����S�N�[���i�P�N�[���P�R�b�A�S�N�[�����ƂT�Q�b�j���������B�������R�N�[���A�Q�N�[�������������A���̍��͒Z���Ǝv�������̂��B�����A���A�R�N�[������ĂP�N�B����͉��ɂ����������A���Ԃ��������e�����傫���B �@�����čŋ߂̎����͂P�N�[���P�R�b�ō�邱�Ƃ̂悤���B�����A�Z���T�C�N���ŐF�X�ȍ�i�\�o���邵�A�Z�������݂ł͒�����̍�i���p�����Č����Ȃ��̂��낤�B �@���͂�����s�u�A�j���̂n�u�`���ƌĂ�ł���B���݂�OVA��i���̂��̂́A�ꎞ���ɔ�ׂĂ߂����菭�Ȃ��Ȃ����B�����A�F�X�Ɩ��ڂɊW���Ă���̂��낤�Ǝv���B �@�����A�v���̂͂P�R�b�̍�i���A���ɒ��r���[�ɏI�����̂������Ƃ������Ƃ��B�U�E�r�b�O�I�[�i�ŋ߂ɂȂ��āA�悤�₭�����҂ł���Z�J���h�E�V�[�Y�������ꂽ�j������A�w���V���O�i����R�~�b�N����j������B�ǂ��炩�Ƃ����ƁA����{��I���W�i���E�X�g�[���[�̈ꕔ���������A�j�������܂����A�Ƃ���������������B �@���ʃh���}�����Ȃ�O����P�N�[���O��ō������̂��w�ǂƂȂ����B�ł��A�h���}�͂Ƃ������Ȃ��B �@�ׂ����݂Ă����ƁA����ɂ͌X��������B�P�N�[���ō������̂́A��������̓s�s�����f�̂��́A�[������̂��̂������A�t�ɂP�N���̂͑S���������Ă�����́A���ɃX�|���T�[�ɃQ�[����Ђ�ߋ��Ђ��\�����āi�Ⴆ���̃Q�[�����̂��̂̃A�j�����Ƃ��j�������B�����X�|���T�[�_��͂P�N�[�����Ȃ̂ŁA�����������Ӗ����疾�m�ɕ��Ă���̂��Ǝv���B�������̂��Ƃ����邵�A�Q�N�A�R�N�Ƒ�����i�͂P�b�����̂��̂��w�ǂ��B �@�����A����A�����Ȃ�Ēn���ɐg��u���A�P�[�u�����p���{�����������ɂ́A�b������ʂ�ȑO�̖��ŁA�Ƃɂ����F�X�ƕ��f���ė~�����B�c�u�c�����̂����E������B�{�����������āA�������������邩��A�������ᔃ���Ȃ�����ȁB �@�N�Ԃɐ��삳���A�j���̖{�����̂͑����Ă���i�P��i���Z���Ȃ��Ă���̂ŁA���R�j�B�l�a�r�͌��\�撣���Ă���Ă���̂ŁA���̋ǂł��A�����ƒn�������ɕ��f���Ă����Θb�����̂͊W�Ȃ����B �@�l�I�ɂ͒Z���A�����ɊW�Ȃ��X�g�[���[�������Ɗ������ė~�����Ƃ͎v�����A�Ђ���Ƃ���Ƒ��҂����\�����l�����Ă���̂��H�@�A�����J�̃h���}�͂P�V�[�Y���Q�S�b�N���ɕ��f����Ƃ������������A����ȕ����Ɍ������Ă���̂����m��Ȃ��B �@������ɂ��Ă����f�̃o�����X�͋ɂ߂Ĉ����Ƃ͎v�����B ����ς�ʔ����I�@�G�N�ۃv �@�l�b�g�����n�߂ĕ֗��ɂȂ������Ƃ͑������A���ɗǂ��Ǝv�����̂��A���|�������B�T���Ă���{���l�b�g�Œ����A�߂��̏��X�Ɏ��鎖���o���A�d�Ă���B�́A�悭�ǂ�ł������̍�Ƃ́H�@���̖{�͂܂�������́H�@���X�A������ƑO�܂ł��Ȃ�̘J�͂��₵�Ă������ׂ��Ƃ����ɊȒP�ɂȂ����B �@�R�~�b�N�E�Q�[���X�g�Ƀ��[���h�q�[���[�Y�̖����A�ڂ��Ă����G�N�ۃv���T���Ă������́B�ŋ߂ł͂o�r�̃L���v�e���E���u�̃L�����N�^�[�f�U�C���ł��̌��݂Ԃ��m�����i�L���v�e���E���u�ɂ́A�L�����f��������Ȃ��A�����ƐF�X�Ƃ���ł���悤�Ȋ������B�܂����X�Q�[���n�̃l�^�Ŏn�߂���Ƃ̔�������j�B �@�Q�[���X�g���o���Ă����V���Ђ̓|�Y�ŁA�R�~�b�N�͎�ɓ���Ȃ����낤�Ǝv���Ă������A���Җ��Ō������Ă݂��Ƃ���A���f�B�A�t�@�N�g���[�A�����R�~�b�N�t���b�p�[�̃R�~�b�N���A�����w�������B �@�g�����đD�͍s���h������B��q�C����̃J���u�C��ɁA�C���ׂ��̃A���ƃ��A���[���w��{���đ�\��I�@�Ƃ������e�ŁA�����Ă݂�A��q�C����̃_�[�e�B�E�y�A�������s�[�X�Ȋ������H�@�S�S���B �@�̂ɔ�ׂ�A�G�͊i�i�ɏ�肭�Ȃ��Ă���B�����ăn�C�e���V�����ȃM���O�̘A���͍������݁B���������A�ǂ܂���M���O���������A�ꔭ�M���O��������Ȃ��A�������X�܂Ŗ��Ɉ�������͓̂Ɠ��B�v�X�ɑ�����Ȃ���ǂ߂��{���B�X�g�[���[�����r���[�őł���ƂȂ��Ă��܂����̂��c�O�B����A�������ǂ݂����B��܂Ŏ����Ă����Ƃ����킸�ɁI �@�Ɠ��̃m�����w�ƂȂ����̂��A�}�C�i�[�ȃR�~�b�N�t���b�p�[�ł������c��Ȃ������Ƃ������Ƃ����i���̃e���V�����̒��ɓ����Ă䂭�ɂ͌��\��������Ȃ�������B�s�b�^�V�����܂��Ɏ����I�j�A���͌���̊��̃M���O�}���K�Ƃ̈�l���Ǝv���Ă���B���l���͏o���Ă���݂��������A���Ǝ��ł̐V���ȍ�i�̔��\���҂����B �I���ׂ����ďI��������E���쌀�� �@���ăJ���s�X����ƌĂ�Ă������E���쌀��B�茳�̎������������Ă��܂����̂ł�����Əڂ����������o���Ȃ����A�Q�O���N�ɓn���ėǎ��̃A�j��������������Ƃ͑S���������Ƃ��Ǝv���B�I�����Ă��܂����̂��c�O���B �@���s��]�ސ��������������A���̍l�����͏�������Ă����B�V���[�Y�𑱂��邱�Ƃɖ����������Ă����̂ł���B �@���̗��R�͌��݂̕����ɂ�����Ȃ��Ȃ��ė������Ƃɐs����B���̃I���W�i����i�A���̊C�̃e�B�R�ŃX�|���T�[�����������A���Ԃ̑����łR�N�[���S�R�X�b�ɒZ�k����A����ɖ����f�b�܂ŏo��n���B���~�I�̐���͑S�R�Q�b�A�ȍ~�Q�N�[���S�Q�U�b�ō�i������邱�ƂɂȂ�B �@���f�b���̒Z�k�͍�i�̓��e�ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ����B�������������̂��낤���A���o������ƒZ���I�ɂȂ��ė����̂ł���B���ɉ��N�����҂������l�Ԃ��A��l���̓o��ŃR���b�Ɨǂ��l�ԂɂȂ��Ă��܂��̂͗]��ƌ����Η]��ȓW�J���B �@�����P�N�ԁA�T�O�b�ȏ�g���ĐX�ƕ`���Ă����Ȃ���A�W�J���Z���I�Ɍ����Ă��܂��͎̂d�����Ȃ��B�Z���b���œ��e���l�ߍ���ł����ɂ́A������~�ނȂ����������̂��낤�B �@�������A���̐��E���쌀��Ƃ����V���[�Y�́A�����Ă���y�Ɋ����𖡂키���̂ł͂Ȃ��̂ł���B�ŏI��̉ƂȂ��q���~�͍����Y��ŁA���̂ɂ����܂������g���A�b�̃��X�g�ɃG���f�B���O�Ȃ��������Ƃ��Ȃ�Â��Ă������A���e�I�ɂ͂�͂艉�o�s���������B�܂��A���~�I�̐���ł��A�A���t���h����l�ɉ�����V�[���ڕ`���Ȃ�������i���Ȃ�s���R�������j���[�e�B���O���������Ȃ��Ă����̂��e�����Ă���̂��낤�B �@���Ƃ��Ă͂��̂܂ܑ���������A�܂��ǂ��^�C�~���O�ŏI�����Ă��ꂽ���Ƃ�ǂ������Ǝv���Ă���B �@�������A�ŏI�삪�ƂȂ��q���~�Ƃ͂�����Ɣ�����B�Ƃ����̂��A�������[�r�[�V�Ђɂ���Ė���A�j���V���[�Y�Ƃ��ĉƂȂ��q������Ă��邪�A����͓��{�A�j���[�V�����̃J���s�X����ɑR���ׂ����ꂽ�̂ł���B����ƕ̂Q��i�ŃV���[�Y�͑ł���ɂȂ������A�ǂ����ʂ̖��앨�ł���B�Ђ���Ƃ���ƁA���̃V���[�Y�Ɍh�ӂ�\���āA�Ō�̍�i������ɂ����낤���B����ȋC�����Ă���B �@�Ȃ��A�ƂȂ��q�i�T���E�t�@�~�[���j�̌���҂ł���t�����X�̎������w��ƁA�G�N�g���E�}���[�̓y���[�k����̌���҂ł�����A����͉ƂȂ������i�A���E�t�@�~�[���j�ł���B ���̍����A���C���͂����L �@���ɂƂ��čō��̃A�j���́H�@�ƕ������A�ԈႢ�Ȃ�����������B���a�S�S�N�R���P�W���Ɍ��J����A�ȍ~�A���x�����o�C�o����f���ꂽ�B���f�܂Ղ�̊Ŕ�i�ŁA���f�̃��S�Ɏ�l���̃y�����`����Ă��邱�Ƃ�������̐l�C�����邾�낤�B �@�����Ă��܂���������肵�Ȃ��A���{�A�j���f��E�ɎW�R�ƋP��������ɏ�̃G���^�[�e�C�������g��i�ł���B�����̍�i�Ƃ��ẮA���ɑ��z�̉��q�z���X�̑�`���A�K���o�[�̉F�����s�A���Ԃ䂤�ꂢ�D���A�D���ȍ�i���������A���ꂾ���͕ʊi�B�܂��������̍����𐬂��Ă����i�ł���B���Ƀy���̃J�b�R�悳�A�f���V�l�Ȑ������͓��ꂾ�����B �@���e�̓V�������E�y���[�̌���ɖ������V�t�@�[�Ƃ̐킢�𗍂߂����I���W�i���B���f���搻��ŋ{��x���Q�����Ă���A���̓��e���猾���āA��Ƀ��p���O���E�J���I�X�g���̏�A�����Đ�Ɛ�q�̐_�B���ɑ����S�Ă��l�܂��Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B �@����̒��C���͂����L�͂ǂ��炩�Ƃ����ƃ}�C�i�[�ȍ�i�����A����͂�͂�Ɠ��̐��L���ɂ���Ǝv���B���ہA���b�Ƃ����Ȃ���A�P�l���x���čK���ɂȂ�Ƃ����I�`�͊m���Ɉ��S���Ďq���ɓǂ܂�����㕨�ł͂Ȃ��i�͏o���ɂ��甭������Ă��錴��{�ɂ͐Ԃ��������f�ڂ���Ă��邪�A�悭�m��ꂽ���e�Ƃ͈Ⴂ�A�Ԃ������͘T�ɐH�ׂ�ꂽ�܂܂ł���B�j�B����͋��ӂɖ�������l�̂��߂̓��b�Ȃ̂ł���B �@�����̐l�Ԃɂ́A����������̃A�j���̃X�g�[���[�̂ق����C���v�����e�B���O����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B����قǃA�j���[�V�����̕��͉������łȂ��F�X�ȂƂ���ʼne���͂���������i�ł���B �@���݂ɃK�C�i�b�N�X�̂n�u�`�A�t���N����R���}�����o�Ō��y����钷�C���͂����L�̃X�g�[���[�͌���ł̂��̂ł���B |

| �a������ |